1.7. Comment crée-t-on un nouvel être vivant ?

Le rôle biologique de la reproduction

(Peter MacPherson 1994)

Le système reproducteur a pour fonction d'assurer la fabrication d'une descendance et

la survie de l'espèce. Contrairement aux autres mammifères, l'homme est en mesure de se reproduire

à n'importe quel moment de l'année.

La reproduction humaine est sexuée ; il y a donc des individus du sexe masculin et du

sexe féminin qui se différencie par leurs organes génitaux

et d'autres différences corporelles visibles extérieurement, appelés caractères sexuels

secondaires.

La maturation des organes s'acquière progressivement. La maturité sexuelle est atteinte

au bout d'une période appelée puberté.

En biologie, l'âge adulte correspond à l'âge où l'individu est capable de se reproduire.

Cela implique de produire des cellules reproductrices

dont la réunion, la fécondation, est le point de départ

d'un nouvel individu.

La fécondation humaine est

interne, c'est-à-dire qu'elle a lieu à l'intérieur du corps de la femme.

Les spermatozoïdes peuvent y être introduits lors des rapports sexuels. Il est également

essentiel qu'un ovule mature soit disponible, ce qui n'est le cas que peu de jours durant un

cycle reproducteur féminin qui dure environ un mois

L'être vivant ainsi créé est unique par la combinaison des informations héréditaires réunies lors de la fécondation.

Comme pour la majorité des animaux, l'anatomie des parents, leur physiologie et leur comportement doivent être harmonisés pour que l'ovule et le spermatozoïde se retrouvent ensemble au même endroit et au même moment. La synchronisation de tous ces événements dépend beaucoup de l'activité de certaines hormones.

La réussite de tout le processus débouche sur une grossesse, qui désigne la période qui commence à la fécondation et se termine à l'accouchement. Durant cette période, l'embryon, puis le foetus se développent à l'intérieur de l'utérus de la mère, nourri grâce au placenta

1.7.1. Anatomie et fonctionnement des systèmes reproducteurs

Les organes reproducteurs

Adultes se distinguant par des caractères sexuels primaire et secondaires. (Jean Mols 2001)

Adultes se distinguant par des caractères sexuels primaire et secondaires. (Jean Mols 2001)

Les organes ![]() génitaux (externes chez l'homme, internes chez la

femme) correspondent aux caractères sexuels primaires . Les autres

différences corporelles

visibles extérieurement sont appelées caractères sexuels secondaires.

La fécondation humaine est interne, c'est-à-dire qu'elle a lieu à l'intérieur du corps de la

femme. Les spermatozoïdes peuvent y être introduits lors des rapports sexuels.

génitaux (externes chez l'homme, internes chez la

femme) correspondent aux caractères sexuels primaires . Les autres

différences corporelles

visibles extérieurement sont appelées caractères sexuels secondaires.

La fécondation humaine est interne, c'est-à-dire qu'elle a lieu à l'intérieur du corps de la

femme. Les spermatozoïdes peuvent y être introduits lors des rapports sexuels.

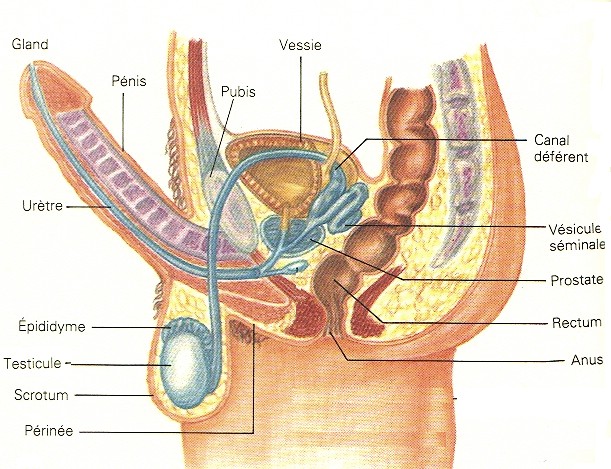

Les organes génitaux masculins

Les organes reproducteurs mâles sont composés des

testicules (les gonades mâles),

qui produisent des spermatozoïdes de la puberté jusqu'é la mort

Voies reproductrices mâles (Karen Arms 1988), de diverses

Voies reproductrices mâles (Karen Arms 1988), de diverses

![]() glandes qui participent à la constitution du liquide

glandes qui participent à la constitution du liquide

![]() séminal et d'unpénis,

organe creux qui se gonfle par afflux de sang.

séminal et d'unpénis,

organe creux qui se gonfle par afflux de sang.

Coupe transversale à travers la région pelvienne d'un homme en érection. (Karen Arms 1988)

Coupe transversale à travers la région pelvienne d'un homme en érection. (Karen Arms 1988)

Pour des raisons inconnues, la fabrication des spermatozoïdes chez les mammifères nécessite une température inférieure à celle de la partie centrale du corps. Les testicules sont donc logés dans un sac appelé scrotum dont la température est légèrement plus basse.

Les testicules produisent également de la testostérone, une hormone mâle.

Le liquide dans lequel se trouvent les spermatozoïdes est produit par des glandes, dont la

prostate ; il a pour fonction de nourrir, de transporter

et de faciliter le déplacement des

spermatozoïdes.

On appelle éjaculation l'émission de sperme par le

pénis en érection. Un

système de muscles empêche automatiquement d'uriner au même moment.

Les organes génitaux féminins

Les organes reproducteurs féminins sont composés

des ovaires(les gonades femelles), qui produisent des

ovules de la puberté jusqu'é la ménopause, ainsi que des

hormones féminines.

Voies reproductrices féminines (Karen Arms 1988) Un canal, les trompes de Fallope, conduisent l'embryon jusqu'é une matrice, l'utérus,

qui accueille le développement du futur bébé.

Voies reproductrices féminines (Karen Arms 1988) Un canal, les trompes de Fallope, conduisent l'embryon jusqu'é une matrice, l'utérus,

qui accueille le développement du futur bébé.

Coupe transversale à travers la région pelvienne d'une femme. (Karen Arms 1988)

Coupe transversale à travers la région pelvienne d'une femme. (Karen Arms 1988)

La paroi musculaire épaisse de l'utérus permettra les contractions lors de l'accouchement. Le revêtement interne de l'utérus se nomme endomètre. C'est cette partie qui accueille le jeune embryon et lui procure un milieu favorable à sa croissance. L'endomètre formera aussi plus tard la partie maternelle du placenta.

L'utérus est fermé par le col de l'utérus, qui est

un muscle extrêmement puissant. Il peut retenir le poids du bébé et du ![]() liquide amniotique, soit environ 7 kg.

Cela représente également un obstacle pour les spermatozoïdes qui sont relâchés dans le

vagin pendant les relations sexuelles.

liquide amniotique, soit environ 7 kg.

Cela représente également un obstacle pour les spermatozoïdes qui sont relâchés dans le

vagin pendant les relations sexuelles.

Le système reproducteur féminin, assez complexe, doit assumer un double rôle: celui d'accueillir la fécondation, puis celui de permettre le développement d'un bébé, c'est-à-dire le nourrir et le protéger.

Les cellules reproductrices

L'évènement clef de la reproduction sexuée est la fécondation, c'est-à-dire

la rencontre de deux cellules reproductrices spécialisées, les gamètes.

Chez l'homme, comme pour tous les animaux, les gamètes d'un sexe sont différents de ceux de l'autre sexe.

Le gamète femelle

est un gros ovule immobile qui regorge de réserves nutritives et

d'éléments essentiels au développement initial de l'embryon.

L'ovule contient les réserves nutritives utiles à l'embryon (B.Cassan 1998)

Le gamète mâle est un spermatozoïde mobile, capable de nager

activement vers l'ovule.

L'ovule contient les réserves nutritives utiles à l'embryon (B.Cassan 1998)

Le gamète mâle est un spermatozoïde mobile, capable de nager

activement vers l'ovule.

Par rapport aux autres cellules de ton organisme, les gamètes ont la particularité de ne contenir que

la moitié de l'information génétique nécessaire à la construction d'un

nouvel individu.

Un patrimoine génétique complet ne peut être formé que par la réunion de ces deux moitiés - processus

nommé la fécondation.

Le gamète mâle ou spermatozoïde

(Peter MacPherson 1994) Les spermatozoïdes sont formés en très grande quantité dans les testicules. Ce sont des cellules très petites contenant peu de cytoplasme. CEs cellules sont mobiles grâce à un flagelle. Leur durée de vie est courte, de l'ordre de 24 heures après leur émission.

Le gamète femelle ou ovule

Les ovules sont de grosses cellules qui existent en nombre

limité Dèsla naissance dans les ovaires.

Seul environ 400 d'entre elles arriveront à maturité, à raison d'une par mois. La production régulière d'ovule est

réglée par un cycle hormonal complexe.

L'émission d'un ovule se nomme l'ovulation. Dèsce moment,

l'ovule, stationné dans la trompe de Fallope, devient fécondable durant 48 à 72 heures environ.

Au-delà de ce temps, l'ovule meurt.

Ovules et spermatozoïdes, tout comme les embryons des premiers jours, peuvent être congelés plusieurs années.

Un corps en évolution: la puberté

Pendant l'enfance, les organes reproducteurs sont présents, mais ils fonctionnent au ralenti. Puis, au cours d'une période appelée puberté, ils deviennent de plus en plus actifs, produisant à la fois des cellules reproductrices et des hormones sexuelles. Ce changement entraîne les transformations physiques et psychologiques qui font que l'enfant devient adolescent(e), puis adulte ; il ou elle devient alors capable de procréer.

Les principaux changements intervenant durant la puberté

| Chez l'homme, ces changements peuvent commencer entre 10 et 14 ans et durer environ 3 à 4 ans. Ils sont dus à |

Chez la femme, ces changements peuvent commencer entre 8 et 13 ans et durer environ 3 à 4 ans. Ils sont dus aux hormones féminines |

|---|---|

| développement de la musculature | développement des seins |

| changement du timbre de la voix | élargissement des hanches |

| apparition de poils sur le pubis, le visage, sous les bras | apparition de poils sur le pubis et sous les bras |

| développement des organes génitaux (testicules, pénis) | développement des organes génitaux (lèvres, vagin, utérus) |

| apparition possible de boutons (acné) sur le visage et les épaules | apparition possible de boutons (acné) sur le visage et les épaules |

| émission involontaire de sperme, essentiellement pendant le sommeil | apparition des régles, écoulement sanguin le plus souvent irrégulier et d'abondance variable |

Le cycle reproducteur féminin

Au cours de la puberté chez la jeune fille, l'apparition des régles est le signe extérieur que ses organes

reproducteurs deviennent actifs.  Cycle reproducteur. La situation présentée correspond à une absence d'implantation d'un embryon. (Anonyme) Appelé phase menstruelle,

ce moment particulier correspond aux premiers jours d'un cycle reproducteur qui dure normalement entre 24 et 35 jours.

Cycle reproducteur. La situation présentée correspond à une absence d'implantation d'un embryon. (Anonyme) Appelé phase menstruelle,

ce moment particulier correspond aux premiers jours d'un cycle reproducteur qui dure normalement entre 24 et 35 jours.

Une autre modification périodique - invisible, celle-lé - implique les ovaires : il s'agit de la maturation et "ponte" d'un

ovule ou ovulation, une condition essentielle à une fécondation. Ce cycle reproducteur est réglé par un ensemble d'hormones

dans un processus complexe. Le principe de ce cycle est d'alterner une phase de maturation d'un ovule et de construction d'un

"nid" avec une phase d"attente" dont l'issu dépendra de l'existence d'un embryon ou non.

- Si l'ovule n'est pas été fécondé, il disparaît. En absence d'embryon, la paroi de l'utérus, l'endomètre, qui a subi une forte croissance pour accueillir l'hypothétique embryon se détruit. Comme dans un compte à rebours, la couche superficielle de l'endomètre, devenue inutile, se détache 14 jours après l'ovulation. Ses fragments de cellules et le sang qu'elle contenait s'écoulent par le vagin : ce sont les règles qui peuvent durer de 2 à 8 jours.

- Si l'ovule est fécondé et que l'embryon formé parvient à s'implanter dans la paroi de l'utérus, celle-ci se maintient et développe le placenta. C'est la grossesse. La maturation de nouveaux ovules est alors inhibée le temps de la grossesse et quelques mois de plus...

A priori, aucun signe évident ne permet de connaître avec précision le moment de l'ovulation.

Contrairement à d'autres espèces animales, l'homme ne sait pas exactement quel est le moment fertile. Le temps s'écoulant

entre les règles et l'ovulation suivante n'étant pas défini

exactement, il n'est pas possible de prévoir avec certitude la date de cette ovulation, et par conséquent

la date d'une fécondation possible ayant pour conséquence une grossesse.

À la puberté en particulier, le cycle

menstruel met souvent très longtemps à se régulariser et peut même s'interrompre pendant

plusieurs mois.

Vers 50 ans environ, les cycles menstruels deviennent irréguliers, puis cessent (c'est la

ménopause). Cela correspond à la fin de la production d'ovules.

Les étapes menant à une grossesse

La fécondation correspond à l'entrée d'un unique spermatozoïde dans un ovule et la fusion de leurs noyaux

pour ne former qu'une seule cellule : la cellule-oeuf.

La fécondation est rendue possible par

le rapport sexuel au cours duquel les spermatozoïdes, éjaculés dans le vagin de la femme,

parviennent dans l'utérus, puis dans les trompes.

Si un ovule est présent dans une des deux

trompes, une fécondation est possible.

Il faut de très nombreux spermatozoïdes pour créer

les conditions nécessaires à l'entrée d'un seul d'entre eux dans l'ovule.

Au moment d'entrer,

le spermatozoïde perd son flagelle, et la membrane de l'ovule devient imperméable aux

autres spermatozoïdes.

Les bébés éprouvettes

Une technique de fécondation "in vitro" (= en éprouvette de verre) a été développée depuis les années 80.  Procédé pour produire un bébé éprouvette (B.Cassan 1998)

Mis en pratique dans des cas de stérilité liés par exemple à des trompes bouchées, le principe consiste à prélever quelques

ovules matures obtenus après une stimulation hormonale et à provoquer une

fécondation en éprouvette. Les embryons viables obtenus sont réimplantés directement dans l'utérus après quelques jours

ou congelés pour une possible nouvelle tentative d'implantation.

Procédé pour produire un bébé éprouvette (B.Cassan 1998)

Mis en pratique dans des cas de stérilité liés par exemple à des trompes bouchées, le principe consiste à prélever quelques

ovules matures obtenus après une stimulation hormonale et à provoquer une

fécondation en éprouvette. Les embryons viables obtenus sont réimplantés directement dans l'utérus après quelques jours

ou congelés pour une possible nouvelle tentative d'implantation.

La réimplantation de plusieurs embryons en même temps augmente les chances d'obtenir une grossesse.

Lectures conseillées dans l'Aventure du vivant

- Le début de la vie p.114-115:

- Devenir adulte p.116-119:

- Atlas du corps humain p.146-147:

1.7.2. Le développement embryonnaire

La phase libre de l'embryon

L'ovule fécondé par un spermatozoïde est appelé

oeuf ou cellule-oeuf. Les premiers jours de son existence sont libres : la cellule-oeuf se divise et se déplace grâce aux

cils de la paroi de la trompe de Fallope. C'est la migration, qui peut durer quelques jours.

Vient ensuite la fixation dans la paroi de l'utérus, un moment très délicat. C'est la nidation.

Phase libre de l'embryon jusqu'à la nidation (B.Cassan 1998) Pendant ce parcours, la cellule se divise plusieurs fois et devient une très petite boule de cellules - un embryon.

L'ensemble ne grossit pas et survit sur les réserves limitées de l'ovule.

L'embryon ne pourrait pas tenir longtemps sans une source nutritive !

Phase libre de l'embryon jusqu'à la nidation (B.Cassan 1998) Pendant ce parcours, la cellule se divise plusieurs fois et devient une très petite boule de cellules - un embryon.

L'ensemble ne grossit pas et survit sur les réserves limitées de l'ovule.

L'embryon ne pourrait pas tenir longtemps sans une source nutritive !

Il s'agit d'une course contre la montre. Pendant son trajet, la paroi de l'utérus va continuer à se développer, s'épaissir

et s'enrichir de vaisseaux sanguins,

pour être prêt à recevoir l'embryon. L'embryon, lui, doit se loger dans la couche superficielle de la paroi utérine pour continuer

à se développer. Enfoui dans la paroi,

l'embryon va provoquer la formation d'une membrane, le placenta, qui va le relier à l'organisme maternel. C'est la nidation.

Le placenta, caractéristique des mammifères

Le placenta, un tissu qui permet les échanges entre le foetus et la mère.Une nouvelle vie commence alors pour l'embryon. Sa présence va déclencher une série de messages hormonaux qui aura pour effet

d'éviter la destruction du "nid"

qui provoquerait le flux menstruel (ou "règles") et de stopper la maturation des ovules.Le corps féminin va modifier son fonctionnement

afin de mener à bien le développement du futur bébé.

Le placenta, un tissu qui permet les échanges entre le foetus et la mère.Une nouvelle vie commence alors pour l'embryon. Sa présence va déclencher une série de messages hormonaux qui aura pour effet

d'éviter la destruction du "nid"

qui provoquerait le flux menstruel (ou "règles") et de stopper la maturation des ovules.Le corps féminin va modifier son fonctionnement

afin de mener à bien le développement du futur bébé.

Le placenta qui s'est développé est un lieu d'échanges où de nombreuses substances, en particulier l'oxygène et les éléments

nutritifs,

passent du sang de la mère au sang de l'embryon, et où le gaz carbonique et les autres déchets quittent

l'embryon pour le sang de la mère qui les excrètera.

Le sang maternel et le sang de l'enfant sont distincts. Il n'y a pas de passage du sang de l'un à l'autre.

L'embryon est relié au placenta par le cordon ombilical.

De l'embryon au foetus

Un embryon vers 2 mois (B.Cassan 1998)

Les cellules de l'embryon, toutes semblables au début, vont peu à peu se spécialiser.

Un embryon vers 2 mois (B.Cassan 1998)

Les cellules de l'embryon, toutes semblables au début, vont peu à peu se spécialiser.

Durant les trois premiers mois de la grossesse, l'embryon forme progressivement ses organes. L'ensemble reste à l'état d'ébauche.

C'est encore un embryon.

À partir du troisième mois environ, les principaux organes sont formés. le futur bébé change de nom: on l'appelle désormais

foetus.  Un foetus, presque à terme (B.Cassan 1998)

Un foetus, presque à terme (B.Cassan 1998)

La naissance

La naissance se déroule en 4 étapes accompagnées

de violentes contractions de l'utérus de la

mère.

D'abord, le col de l'utérus s'élargit considérablement.

La poche contenant le liquide amniotique se déchire: c'est la "perte des eaux".

Le bébé franchit le col de l'utérus et le vagin, normalement,

la tête en avant.

Le nouveau-né devra

respirer par lui-même pour la première fois dès que

son cordon ombilical sera coupé.

Les contractions de l'utérus reprennent de plus

belle et se terminent avec l'expulsion du placenta.

Le bébé nouveau-né est nourri avec le lait secrété

par les seins de sa maman. La composition du premier lait, le colostrum,

est différente de celle du lait normal qui

sera produit par la suite, car il contient des

substances chimiques qui protègent le nouveau-né

des infections et qui stimulent l'activité de son tube

digestif.

Un petit test tout simple....

L'émission d'un ovule par l'ovaire se nomme ovulation,ovulation,l'ovulation. C'est une condition indispensable pour qu'il y ait une fécondation,fécondation,fecondation qui puisse débouché sur une grossesse.

Mais pour en arriver-lé, il faut que l'embryon soit conduit par les trompes,trompes,trompede Faloppe jusqu'é la paroi de utérus,l'utérus,utérus, que l'on appelle également endomètre,endomètre,l'endomètre pour s'y nicher et former un placenta,placenta. Si un rapport sexuel s'est déroulé durant une période fertile chez la femme, c'est-à-dire au moment d'une ovulation,ovulation, on peut espérer une fécondation,fécondation, fecondation qui se déroule à l'entrée de la trompe de Faloppe.

Si tout se passe bien, la cellule-oeuf ainsi formée va se déplacer le long de la trompe : c'est la migration,migration en direction de l'utérus,l'utérus, uterus, utérusqui peut durer plusieurs jours.

Une partie délicate s'amorce alors. L'embryon doit s'implanter dans la paroi de l'utérus. C'est la nidation,nidation. Si tout va bien, l'embryon et l'organisme maternel vont fabriquer conjointement un tissu, le placenta,placenta, qui va permettre d'alimenter l'embryon et permettre sa croissance. Jusqu'à ce moment, il vivait sur les seules réserves emmagasinées dans l'ovule.,l'ovule, ovule

Relis soigneusement la présentation des deux systèmes reproducteurs.

1.7.3. Lorsque 1 + 1 = 1

Les cellules reproductrices, des cellules spéciales...

Étalement des chromosomes d'une cellule. Cherchez les paires ! (B.Cassan 1998)

La transmission des caractères génétiques des parents aux enfants s'effectue par l'intermédiaire de

Étalement des chromosomes d'une cellule. Cherchez les paires ! (B.Cassan 1998)

La transmission des caractères génétiques des parents aux enfants s'effectue par l'intermédiaire de ![]() gènes répartis dans des chromosomes.

Ces chromosomes composent l'essentiel du noyau de chacune de nos cellules.

gènes répartis dans des chromosomes.

Ces chromosomes composent l'essentiel du noyau de chacune de nos cellules.

Dans l'espèce humaine, chaque cellule de l'organisme contient une copie fidèle des 46

chromosomes originels assemblés en 23 paires.

Un chromosome de chaque paire provient de la mère et l'autre chromosome du père.

Il existe une exception importante à cette règle: les ![]() gamètes ne possèdent que la moitié du nombre de chromosomes. Ceci est rendu possible par une division réductionnelle, ou

gamètes ne possèdent que la moitié du nombre de chromosomes. Ceci est rendu possible par une division réductionnelle, ou ![]() méïose.

méïose.

Une division cellulaire avec réduction du nombre de chromosomes

Les cellules reproductrices sont des cellules ![]() haploïdes qui ne contiennent qu'un des deux chromosomes de chaque paire !

Cette réduction du nombre de chromosomes par rapport aux cellules

haploïdes qui ne contiennent qu'un des deux chromosomes de chaque paire !

Cette réduction du nombre de chromosomes par rapport aux cellules ![]() diploïdes du corps s'effectue par double division cellulaire durant laquelle une des phases de duplication est supprimée.

Dans les ovules et les testicules sont produit des gamètes contenant 23 chromosomes.

diploïdes du corps s'effectue par double division cellulaire durant laquelle une des phases de duplication est supprimée.

Dans les ovules et les testicules sont produit des gamètes contenant 23 chromosomes.

La répartition des chromosomes est aléatoire.

Il y a potentiellement 2 à la puissance 23 combinaisons chromosomiques possibles. Il s'agit lé d'une source de variabilité

très importante.

Production de gamètes haploïdes à partir d'une cellule diploïde (P.Moser 1998)

Production de gamètes haploïdes à partir d'une cellule diploïde (P.Moser 1998)

La fécondation reconstitue une cellule diploïde

Par la fécondation, on reconstitue chaque paire de chromosomes à partir des 23 chromosomes de l'ovule et les 23 chromosomes du spermatozoïde, ce qui reforme la première cellule diploïde d'un nouvel être humain, nommé cellule-oeuf.

Ainsi, la fécondation peut se résumer de la manière suivante : chaque individu est unique, c'est-à-dire qu'il est composé d'un mélange de chromosomes différents de toute autre personne, à l'exception des cas de vrais jumeaux.

Des caractéristiques physiques, telles que la couleur des yeux, la qualité des cheveux, la taille, etc., sont déterminées par des gènes présents sur les chromosomes.

Pour en savoir plus sur la formation des gamètes (Cliquez pour voir la vidéo. Pour interrompre le visionnement, cliquer dans l'image. )

Fille ou garçon ?

Le sexe est déterminé également à la fécondation. Une des 23 paires de chromosomes se

présente différemment chez l'homme et chez la femme : ce sont les deux chromosomes

"sexuels", qui déterminent le sexe.

Chez la femme, les chromosomes "sexuels" sont semblables, on les nomme tous deux X. Chez

l'homme, ils sont de forme et de taille différentes, on les nomme X et Y. Les cellules

reproductrices, n'ayant qu'un seul chromosome de chaque paire, n'ont donc qu'un seul

chromosome "sexuel".

A la fécondation, les combinaisons suivantes sont possibles 1 ovule + 1 spermatozoïde = 1 cellule-oeuf

23 chromosomes + 23 chromosomes = 46 chromosomes

de la mère du père de l'enfant  Détermination chromosomique du sexe d'une personne (B.Cassan 1998)

Détermination chromosomique du sexe d'une personne (B.Cassan 1998)

On constate qu'il y a statistiquement une chance sur deux de naitre fille et une chance sur deux de naître garçon. On parle d'un sex-ratio de 50%.

Un petit test tout simple....

Relis soigneusement la présentation des deux systèmes reproducteurs.

1.7.4. La nature des gènes

La structure d'un chromosome et la place d'un gène

Un chromosome a une structure très complexe.

Imaginons un fil extrêmement fin composé de deux brins enroulés en hélice. C'est l'![]() ADN, une très grande molécule, la plus grande de tout notre corps.

Ce fil d'environ 5 cm de long est enroulé autour de protéines de soutien, qui forme à leur tour un long fil s'enroulant encore

plusieurs fois sur lui-même pour finalement former un chromosome

ADN, une très grande molécule, la plus grande de tout notre corps.

Ce fil d'environ 5 cm de long est enroulé autour de protéines de soutien, qui forme à leur tour un long fil s'enroulant encore

plusieurs fois sur lui-même pour finalement former un chromosome

La structure d'un chromosome

Un gène est une portion de cette double hélice d'ADN. L'homme possèderait environ 30'000 gènes. Moins de 1 % des gènes nous

différencient des chimpanzés !

La structure d'un chromosome

Un gène est une portion de cette double hélice d'ADN. L'homme possèderait environ 30'000 gènes. Moins de 1 % des gènes nous

différencient des chimpanzés !

Le code génétique, langage universel de la vie.

Ce qu'on appelle code génétique est la correspondance existante

entre les courtes séquences de trois bases (T ou U, C, A et G) - les codons - qui composent les gènes et les vingt acides

aminés qui entrent dans la constitution de n'importe quelle protéine.

Avec des codons composés de trois bases (sur quatre possibles) on obtient 64 combinaisons, ce qui est suffisant pour désigner

tous les acides aminés, ainsi que des signaux de départ et de fin de molécules. Le code est redondant: certains codons correspondent

au même acide aminé.

Le séquençage consiste à énumérer la suite des bases du génome humain, par exemple : G-A-T-T-A-C-C-A . Cette succession de

base ne nous permet pas de déduire la fonction du gène.

Avec des codons composés de trois bases (sur quatre possibles) on obtient 64 combinaisons, ce qui est suffisant pour désigner

tous les acides aminés, ainsi que des signaux de départ et de fin de molécules. Le code est redondant: certains codons correspondent

au même acide aminé.

Le séquençage consiste à énumérer la suite des bases du génome humain, par exemple : G-A-T-T-A-C-C-A . Cette succession de

base ne nous permet pas de déduire la fonction du gène.

1.7.5. Qu'est-ce nos parents nous transmettent ?

Tous les caractères sont-ils transmis par les gènes ?

Depuis des siècles, l'humanité se dispute pour savoir si des "caractères" comme l'intelligence, le courage ou le sens artistique

sont transmis de naissance par les parents.

Il fut un temps où on attribuait au sang ce rôle de transmission. On parlait du sang "bleu" des rois et des nobles, un sang

qu'il ne fallait pas altérer par du sang "impur".

Tel est le sens premier du mot "hérédité" qui désigne ce qui est hérité des ancêtres, que ce soit un rang, un patrimoine ou

un caractère physique.

De même, on affirmait que certaines races étaient par nature "supérieures" et qu'il fallait éviter tout mélange pour protéger

la "pureté" de cette race !

Aujourd'hui, on prête parfois aux gènes les mêmes propriétés, "travers la transmission des caractères décrits "travers les

![]() lois de Mendel sur l'hérédité.

En effet, certains caractères donnent l'impression de se transmettre héréditairement, au sein des familles.

Par exemple la taille. Il est certainement vrai que des parents grands ont plutôt des enfants grands, mais il n'y a cependant

pas un gène unique responsable de la taille. Il s'agit plutôt d'un grand nombre de gènes différents qui ont un effet sur la

taille, et chez les individus, il se trouve des combinaisons variées de ces gènes.

Actuellement, aucun gène n'a été identifié comme responsable d'une plus ou moins grande taille !

De plus, la taille est un caractère qui est influencé par le milieu, principalement le régime alimentaire. L'amélioration

de l'alimentation et de l'hygiène est sans doute responsable de l'augmentation constante de la taille en Europe, tout au long

du siècle passé.

lois de Mendel sur l'hérédité.

En effet, certains caractères donnent l'impression de se transmettre héréditairement, au sein des familles.

Par exemple la taille. Il est certainement vrai que des parents grands ont plutôt des enfants grands, mais il n'y a cependant

pas un gène unique responsable de la taille. Il s'agit plutôt d'un grand nombre de gènes différents qui ont un effet sur la

taille, et chez les individus, il se trouve des combinaisons variées de ces gènes.

Actuellement, aucun gène n'a été identifié comme responsable d'une plus ou moins grande taille !

De plus, la taille est un caractère qui est influencé par le milieu, principalement le régime alimentaire. L'amélioration

de l'alimentation et de l'hygiène est sans doute responsable de l'augmentation constante de la taille en Europe, tout au long

du siècle passé.

Déterminer la part de l'inné et la part de l'acquis: quelles méthodes ?

De nombreuses maladies sont répandues dans certaines familles, sans que l'on puisse facilement décider si elles sont dues "des conditions de vie semblables (caractère acquis) ou si elles ont une cause génétique (innées). Pour dépasser les simples apparences et savoir si un caractère est inné ou acquis, les scientifiques développent plusieurs stratégies :

Les méthodes directes

- Avant tout, il faut disposer d'une "carte" de nos gènes, c'est-à-dire de connaître leur position

physique dans notre génome : sur quel chromosome se trouvent-ils ? A quel endroit du chromosome ?

Tel est la raison du projet de

séquençage du

séquençage du

génome humain. Cependant, connaître la position et la composition

d'un gène ne nous dit encore rien sur leur rôle respectif dans l'organisme.

Cela a cependant permis de constater que les êtres vivants partagent un nombre important de gènes.

génome humain. Cependant, connaître la position et la composition

d'un gène ne nous dit encore rien sur leur rôle respectif dans l'organisme.

Cela a cependant permis de constater que les êtres vivants partagent un nombre important de gènes.

- L'observation de l'effet d'un gène défectueux. Il est désormais possible de désactiver expérimentalement un gène sur un organisme de laboratoire et observer les effets sur l'organisme. Une des grandes avancées récentes en génétique a été la découverte des gènes "architectes" (gènes homéobox) qui semblent orchestrer de grands ensembles structuraux comme les membres. Le génie génétique consiste à remplacer ou ajouter un gène pour obtenir la production d'une nouvelle protéine. Cependant, la grande majorité des processus biologiques sont complexes et dépendent de plusieurs gènes

- L'isolement expérimental du facteur externe. Si un caractère est sous l'influence du milieu (acquis), on peut isoler ce facteur artificiellement et vérifier si son absence ou sa présence influence ou non l'apparition du caractère. On peut ainsi provoquer en laboratoire les maladies provoquées par un microbe (maladie infectieuse) ou un virus (maladie virale), les effets d'une nourriture déséquilibrée sur la santé ou les effets des rayons UV sur la peau.

Les méthodes indirectes

- L'étude épidémiologique. L'épidémiologie étudie la fréquence des maladies au niveau de grandes populations et leur cause. Elle applique les méthodes mathématiques de la statistique. Les épidémiologistes tirent parti des renseignements fournis par les populations migrantes, qui changent de mode de vie ou d'environnements. On compare par exemple les Noirs américains avec des Africains et avec des Américains blancs, tandis que les Américains d'origine japonaise sont comparés aux Américains blancs et aux Japonais. Ceci est possible parce qu'on a observé qu'une population possède un ensemble de gènes en commun, ces gènes se sont mélangés et diffusés durant des siècles au sein de la population se reproduisant entre elles. Ce genre d'étude a mis en évidence que le milieu et le style de vie sont responsables de de 70% à 90% des cancers ! cela signifie que 10 à 30% des cancers ont une cause uniquement génétique.

- L'étude généalogique En général, un caractère héréditaire est sous la responsabilité de plusieurs gènes. Il est donc très difficile de prédire les chances de transmettre intégralement ce caractère. Dans certains cas de cancer héréditaire, on sait déjà qu'au moins cinq gènes doivent être mutés pour entraîner la maladie. Ces gènes mutés peuvent être transmis par les parents (la fameuse prédisposition génétique). Il est cependant possible, par étude généalogique, de repérer des situations potentiellement préjudiciables pour la santé

- L'étude des vrais jumeaux. Les vrais jumeaux ont des génomes parfaitement identiques car ils se développent à partir d'un même zygote. Il y a 3 naissances de vrais jumeaux sur 2000 naissances. L'idéal serait de pouvoir comparer des vrais jumeaux qui pour une raison quelconque auraient été séparés tôt après la naissance, puis élevés dans des conditions différentes. Cette situation se produit toutefois très rarement. Si le caractère est héréditaire, il apparaîtra chez les deux jumeaux indépendamment du milieu de vie. Par exemple, si un jumeau est atteint d'un diabète dit "insulinodépendant", la probabilité que le second soit atteint de la même maladie est de 100%. Par contre, ce pourcentage tombe à 37% pour l'épilepsie, ce qui montre que cette maladie n'est pas uniquement génétique.